La Critique

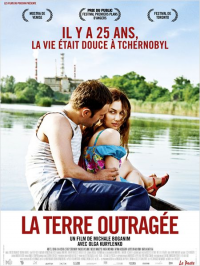

Cela faisait un certain temps que je me tâtais fortement pour aller voir ce film qui m’intéressait pour plusieurs raisons. D’abord, la catastrophe de Tchernobyl est l’un des évènements les plus importants de la fin du siècle pour l’Europe. Elle a marqué durablement les consciences. Mais, au cinéma, c’est un moment qui n’a jamais été évoqué de façon très claire. Il y a eu quelques documentaires mais jamais de long-métrage de fiction autour de cette catastrophe. Comme si le sujet faisait peur à tout le monde. Là, c’est une réalisatrice de documentaire qui relève le défi et tourne donc son premier film de fiction. C’est un autre élément qui me faisait envie. Enfin, c’était l’occasion de voir Olga Kurylenko dans un autre contexte que des films d’action (elle reste la dernière James Bond Girl en exercice…). Néanmoins, en raison des horaires et de la perspective de me retrouver dans une salle de cinéma où mes jambes ne puissent pas passer entre deux rangées, je ne m’étais jamais vraiment motivé. Je me suis tout de même un peu forcé après plus de deux semaines, et je me suis donc rendu dans ce cinéma où il y a tout de même un peu de place pour les jambes (ce n’est pas non plus Byzance, mais sans voisins, ça passe…) pour visionner ce long-métrage. Et j’en suis ressorti plus perplexe qu’autre chose.

En effet, La terre outragée est un film assez étrange dont je ne sais vraiment pas quoi penser. Ce que l’on peut commencer par dire, c’est que ce film propose une façon très intelligente de se saisir de la catastrophe en optant pour une forme de compromis. Il n’y a pas vraiment de jugement ou de prise de partie nette de la part de la réalisatrice, notamment sur la question « écologique ». Bien sûr, en tant que spectateur, on ne peut être que touché par ses vues d’animaux morts ou de cette ville absolument fantôme dix ans après les faits. Mais, Michale Boganim, elle, reste dans une neutralité en montrant aussi, notamment dans la première partie, comment cette centrale influait sur la richesse de la ville et des alentours et faisait de Pripiat un des lieux modèles du communisme soviétique de l’époque. Les deux aspects – positifs et négatifs – sont donc montrés et c’est un très bon point, car, partant d’un tel sujet, il y avait matière à faire un film bien plus polémique, comme, d’ailleurs, le titre pouvait le laisser penser. Le long métrage choisit finalement de replacer ce drame au cœur de l’histoire de ceux qui y habitaient mais aussi de la terre qui l’accueillait. Les premiers plans (notamment le tout premier qui m’a fait penser à une séquence de La ligne rouge de Terrence Malick) insistent sur cette dimension de la nature.

D’ailleurs, toute la première partie, qui se passe juste avant et pendant le drame est assez magnifique. La réalisatrice parvient tout à fait à retranscrire ce qu’est cette catastrophe : quelque chose de non sensible (si ce n’est l’effet sur la nature, magistralement montré et travaillé), qui est donc, finalement, très compliqué à appréhender pour la population et les personnages principaux. D’ailleurs, dans la réalisation elle-même, cette catastrophe n’est pas vraiment montrée. On ne voit que très peu de plans de fumée sortant de la centrale mais c’est plutôt le son qui est privilégié avec ces bruits d’explosion qui secouent la nuit soviétique. Cette manière de faire est encore plus terrible pour le spectateur car il sait ce qui s’est passé et voit se dérouler cette fête de mariage, sous une pluie forcément horriblement radioactive. Le contraste est saisissant et très bien montré. Puis, peu à peu, tout le monde prend conscience du drame qui s’est déroulée à proximité de leurs habitations. Là encore, la réalisatrice est très forte pour montrer cette façon dont les informations arrivent au compte-goutte, beaucoup trop lentement par rapport à la catastrophe humaine et écologique qui se trame.

Toute la deuxième partie est beaucoup moins réussie selon moi. En voulant embrasser le destin de plusieurs personnages, la réalisatrice (et scénariste) se fait prendre un petit peu à son propre jeu. Il y a trop d’histoires différentes qui sont proposées sans forcément servir le récit global. Toutes les séquences autour de ce fils qui cherche encore son père dans les décombres de sa ville natale ne sont pas forcément utiles et alourdissent quelque peu le long métrage. Pourtant, en restant centré sur le personnage principal d’Anya, il y avait déjà beaucoup de chose à dire. On a trop souvent l’impression que le scénario propose des idées mais que celles-ci ne sont pas poussées là où elles devraient l’être. C’est notamment tout ce qui tourne autour de la question du lien entre très fort entre la problématique de l’appartenance de la terre ainsi que les maisons, très intéressante, évoquée rapidement mais trop peu exploitée au final. C’est pourtant une problématique centrale de ce film, et cela a deux niveaux puisque si Anya reste, c’est parce qu’elle se sent intimement liée à cette terre qui l’a vue naître et grandir. Mais en même temps, cette zone de non-droit ne connaît plus de notion de propriété comme le montre cette terrible scène où elle est chassée par des immigrants de sa propre maison. Autant de problématiques qui ne sont pas vraiment assez développées dans une deuxième moitié de film qui perd de sa vigueur dans cette dilution progressive des thèmes nécessaires à traiter. Et c’est un peu agaçant à la longue.

Olga Kurylenko, quant à elle, traverse ce film avec grand talent. Son rôle n’est pas forcément extrêmement difficile, si ce n’est les différentes nuances qu’elle doit apporter à un personnage qui, finalement, semble plus se chercher elle-même qu’autre chose. Mais elle s’en acquitte avec beaucoup de maîtrise et porte littéralement les scènes où elle apparaît. De plus, productrice exécutive du film, elle a joué un rôle important pour que celui-ci voie le jour. Ukrainienne de naissance, ce long métrage et le rôle de cette femme lui tenaient particulièrement à cœur. Elle prouve donc qu’elle n’est pas destinée à être tout sa vie une bimbo pour film d’action à gros budgets. Oui, elle sait jouer, et bien, en plus. Comme quoi, c’est toujours la même chose. Quand on donne des bons rôles à des actrices douées, elles peuvent toujours s’en sortir et prouver de quoi elles sont capables. La terre outragée est donc en quelque sorte un film en deux temps où certains passages sont vraiment beaux, tant sur le fond que dans la forme, mais côtoient d’autres moments beaucoup plus longs et sans forcément beaucoup d’intérêt. C’est un peu dommage car on a l’impression qu’en gommant quelques défauts, et notamment la trop forte présence de cette voix-off (je crois que j’ai de plus en plus de mal avec cet artifice), et en adoptant un autre rythme et une volonté peut-être un peu moins globalisante pour se concentrer uniquement sur ce personnage féminin très intéressant, il y avait peut-être encore mieux à faire. Mais ce n’est déjà pas si mal. Car ce film a le mérite de rester dans les mémoires avec quelques séquences vraiment marquantes.